// di Francesco Cataldo Verrina //

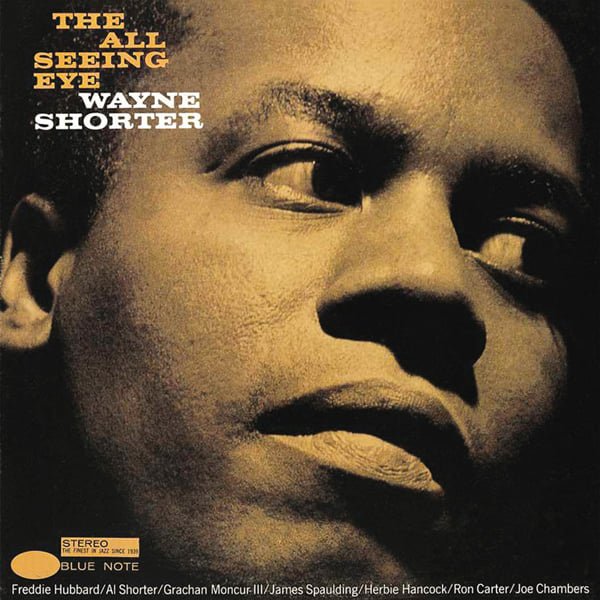

Wayne Shorter – “The All Seeing Eye”, 1965

Esiste un prima ed un dopo, quale rappresentazione di una ricca ed articolata carriera, ma la produzione di Wayne Shorter, compresa tra tra il 1964 e il 1966, costituisce un climax mai più raggiunto. Parliamo del triennio in cui il sassofonista ha espresso al meglio la sua creatività sia come esecutore che come compositore. Lo Shorter del periodo fusion potrebbe essere archiviato come un tentativo, dai forti connotati estetici, che cercava di inseguire alcun linee tracciate da Miles Davis dopo la svolta elettrica; così come buona parte della sua produzione acustica appare come un tentativo di creare il tipico suono del Miles Davis Quintet degli anni Sessanta, anche se il sassofonista aveva avuto una parte consistente nella creazione di quell’archetipo sonoro.

“The All Seeing Eye”, sesto lavoro di Shorter come band-leader, spesso poco visibile sulle direttrici della storia del jazz moderno, è un album basato su un’introspezione pessimistica della vita, dell’universo e di Dio. Ci troviamo di fronte ad un unicum, dove i punti di riferimento sembrano essere più la poetica e l’estetica coltraniana che non l’universo davisiano, soprattutto Shorter aderisce in pieno a quell’ondata di rinnovamento che artisti come Grachan Moncur, Herbie Hancock, Andrew Hill, Bobby Hutcherson, Sam Rivers stavano portando all’interno della Blue Note, notoriamente legata ad uno stampo più tradizionale e straight-ahead. Registrato il 15 ottobre del 1965 il set vide la partecipazione di un ensemble allargato: oltre ai già citati Moncur al trombone e Hancock al piano, James Spaulding al sax alto, Freddie Hubbard ed Alan Shorter alla tromba supportati da una sezione ritmica stellare, ossia Ron Carter al basso e Joe Chambers alla batteria. Un line-up di sette elementi diede a Shorter la possibilità di esercitare le sue formidabili capacità di scrittura e di arrangiamento; per contro l’articolata e complessa struttura ritmico-armonica offrì a ciascuno dei sodali l’opportunità di evidenziare le proprie abilità.

I “Magnifici Sette”, partendo da un modalismo di stampo davisiano. approdarono ad un costrutto che lambiva i territori del free senza mai varcarne il limite. Wayne Shorter aveva già prodotto sei album per l’etichetta di Lion in un periodo assai fertile di circa 18 mesi. “The All Seeing Eye” arrivò sulla scia di “The Soothsayer” ed “Etcetera”, due album provenienti da precedenti sessioni del 1965 che però non videro, rispettivamente, la luce fino al 1979 ed al 1980. Melodicamente, armonicamente e concettualmente, “The All Seeing Eye” spiazzo pubblico e critica dimostrandosi notevolmente diverso dal predecessore “Speak No Evil”, molto acclamato e considerato un dei classici per antonomasia della Blue Note. Il legame con certe sonorità davisiane appare ovvio, ma “The All Seeing Eye”, rispetto alle produzioni del leggendario quintetto, trasmette uno stato d’animo cupo, persino minaccioso ed esoterico: la musica è complessa e vigorosa, riuscendo ad intrecciare gli aspetti più tipici dell’hard bop a quelle sonorità avant-garde, che si stavano facendo largo su più fronti; un sorta di inno supremo alla Coltrane ma meno sacrale.

Molta critica ha, infatti, paragonato più volte questo album ad “ A Love Supreme”, soprattutto per via del significato spirituale di titoli come “The All-Seeing Eye”, “Genesis”, “Chaos” e “Mephistopheles”. Le spiegazioni di Nat Hentoff nelle note di copertina tendono a paragonare i due album, ma non tengono conto degli approcci molto diversi di Shorter e Coltrane: quest’ultimo risulta aperto, diretto ed emotivo, mentre Shorter è, come sempre, un enigma: le sue linee musicali appaiono contorte e capovolte come punti interrogativi; più che un’ascesa verso il cielo sembrerebbe una rinascita dopo una discesa agli inferi con uno Shorter che si allontana progressivamente da questo buco nero, da questa voragine che si era spalancata nella sua mente, prima che nella sua musica. Il suo jazz d’avanguardia non sarà mai più così vicino alla rottura degli argini, nonostante molti dei suoi album successivi porteranno ancora le cicatrici di certi climi inquietanti.

“The All Seeing Eye” è un concept album mistico/religioso e sperimentale più orientato ad una soluzione free-form che alla classica matrice blues, fatta eccezione per “Face In The Deep”, brano camuffato da ballad e apparentemente più aderente ai canoni del sassofonista. Nel complesso ci troviamo di fronte ad un costrutto sonoro ben architettato grazie all’amalgama dei fiati: due sassofoni, una tromba ed un trombone; di certo destabilizzante per i sostenitori del Wayne Shorter più classico, ma di gran lunga superiore a tutta la sua produzione fusion e post-fusion ed in grado di staccare di molte lunghezze alcune registrazioni dello stesso periodo.

Weather Report – «Sweetnighter», 1973

«Non so quale sarà il prossimo disco», disse Joe Zawinul nell’estate del 1972, «ma sarà qualcosa di diverso! Abbiamo imparato cose nuove ogni sera, e stiamo ancora crescendo». Il disco in questione sarà «Sweetnighter» del 1973, terzo capitolo della saga dai Weather Report, i quali abbandonarono le forme libere e vaganti dei loro primi due album per cimentarsi in composizioni più estese sostenute da un corposo groove. Le nuove regole d’ingaggio diverranno propedeutiche allo sviluppo compositivo di classici album come «Black Market» ed «Heavy Weather». Qualche tempo più tardi lo stesso Zawinul chiarì la sua posizione: «Ero uscito dalla band di Cannonball, e naturalmente volevo suonare un po’ più funky di quello che suonavamo all’epoca. All’inizio, i Weather Report erano una band quasi completamente improvvisata, ed io volevo un po’ più di struttura. Soprattutto non stavamo vendendo abbastanza dischi, così ho scritto «Boogie Woogie Waltz» che c’ha fatto spiccare il volo».

«Sweetnighter» è meno cerebrale e più fisico, la musica è più tangibile e fruibile al primo impatto, mentre affiorano le torride sonorità di Sly & The Family Stone e le acide vibrazioni del sound di Norman Whitefield, in cui il sodalizio tra jazz, soul ed elettronica riporta alla mente la svolta di Herbie Hancock. In effetti, «Sweetnighter» fu la nuova formula vincente della premiata ditta Weather Report, almeno in parte. Zawinul assunse il controllo della band, allontanandola dall’improvvisazione collettiva che segnava le sue performance dal vivo, portandola verso composizioni più strutturate che enfatizzassero il legame con un tagliente funk metropolitano imperniato su un groove massiccio, arricchito da una ridda di percussioni. L’inedita dottrina filosofica del gruppo venne declamata ed evidenziata nei brani dominanti dell’album: «Boogie Woogie Waltz», «125th Street Congress» e «Non-Stop Home». Le altre tracce segnarono la linea di confine con i precedenti lavori dei Weather Report, facendo di «Sweetnighter» un disco di passaggio dalla prima fase del gruppo, più esplorativa e di assestamento, a quella che potremmo definire più concreta e matura.

La vera peculiarità di «Sweetnighter» è costituita dalla quasi totale mancanza di assoli dei singoli strumentisti, in particolare da parte di Shorter, dedito più che altro a commentare, rifinire e decorare i passaggi in ogni traccia; per contro il gruppo propone un innovativo modo di eseguire gli assoli all’unisono, mentre l’impianto melodico è tutto nella mente e nelle dita di Zawinul che, attraverso il moog, gioca a fare il mago con le nuove tecnologie dell’epoca.

Zawinul spiegò spesso le motivazioni del mutamento genetico. C’era da parte loro soprattutto il desiderio di porre fine al nomadismo improvvisativo, alla fluttuazione creativa, alla ricerca e alla composizione quasi in tempo reale che, fino a quel momento, avevano caratterizzato la band, specie nei set dal vivo. «Non ero rimasto completamente soddisfatto da nessuna del due formazioni, quella del 1971 e quella del 1972N», spiegò Zawinul nel 1978. «Una sera suonavamo come i migliori musicisti del mondo e altre sere non riuscivamo a decollare. Molte sere, quando non c’era la magia e l’intesa, era una catastrofe (…) I primi due dischi erano indagini, con il secondo album ci siamo resi conto di ciò che non potevamo fare: Wayne ed io siamo sempre stati più o meno sulla stessa lunghezza d’onda e ciò che volevamo fare è in questo terzo disco (…) volevamo che la band diventasse più forte ritmicamente, anche più forte di Miles e di tutti quelli che avevano imboccato certe direzioni».

In «Sweetnighter» diventa decisiva l’impostazione della ritmica, la convinzione di volere comunicare attraverso il tappeto percussivo. Tutta la musica afro-americana si stava aprendo al ballo e al fenomeno delle discoteche. Per paradosso, la volontà di musicisti di ogni razza o estrazione era quella di dare anche un corpo fisico alle emozioni. L’intellettualismo ed i cerebralismi allucinati post-sessantottini stavano lentamente scemando verso il nulla. «Boogie Woogie Waltz, così come «125th Street Congress», sono caratterizzate da una doppia traccia di basso dove emerge l’abilità di Miroslav Vitous che presto lascerà il gruppo. Questa sarà la sua ultima apparizione nei Weather Report. L’abbandono del bassista propizierà l’ingresso di Alphonso Johnson e, soprattutto, di Jaco Pastorius, il quale porterà la super-band sul tetto del mondo.

Il brano di apertura della durata tredici minuti, composto da Joe Zawinul, si srotola su un substrato ritmico-armonico abbastanza serrato, diverso dalle fluviali improvvisazione libere degli album precedenti, puntando, per contro, su innesti sonori abrasivi e taglienti di stampo funkified, tanto da ingabbiare l’ascoltatore con un’esca più semplice ed efficace, per poi intrappolarlo in una serie di partiture più complesse e jazzly, sulla falsa riga di Eumir Deodato. «Manolete», a firma Shorter, è un via di mezzo tra il vecchio mood dei Report e quello appena inaugurato: il brano è più intenso e riflessivo, tanto da aprire la strada ad «Adios», componimento breve e concentrato su un’atmosfera sotterranea e crepuscolare, in cui domina l’effettistica di Zawinul e del suo marchingegno elettronico. Dopo questa breve camera di decompressione, l’avvento della B-side riapre le danze con i dodici minuti di «125th Street Congress», sempre farina del sacco di Zawinul. Il lungo brano è segnato dall’uso quasi spasmodico del basso e del sassofono tenore che marchia il territorio con strappi brevi e mirati; così mentre il groove di matrice funk torna a torreggiare su tutto l’impianto sonoro, basso e sintetizzatori duettano a meraviglia con un Wayne Shorter illuminato da uno stato di grazia. «Will», firmata da Miroslav Vitous, è un breve intermezzo giocato sempre su una perfetta sintesi tra jazz e funk, anche se si staglia su un groove più lento e fangoso, che riporta alla mente le limacciose atmosfere di Norman Whitefield. «Non Stop Home» è un’altra creatura di Wayne Shorter, ancora improntata alla sperimentazione funkfied diluita da linee jazzate, dove il basso, sostenuto dall’effettistica di Zawinul, diventa ancora il vero marchio di fabbrica.

Registrato al New Haven Connecticut Recording Studio, fra il 3 ed il 7 febbraio 1973, l’album vide la partecipazione di molti musicisti, a parte il nucleo di base della band costituito da Joe Zawinul piano, piano elettrico e synth, Wayne Shorter sax soprano e tenore, Miroslav Vitous basso elettrico e acustico, Eric Gravatt batteria e Dom Um Romão percussioni. Nonostante l’oscurantismo in cui versava la critica dell’epoca, specie in Italia e la sottovalutazione immediata, «Sweetnighter», pur lontano dai futuri successi commerciali della band, è un lavoro di altissimo livello, capace di ripagare la pazienza perfino del neofita, poiché dotato ancora di attualità e longevità artistica. Oggi, ex-post, possiamo considerarlo un vero capolavoro al pari di «On The Corner» di Miles Davis o «Head Hunters» di Herbie Hancock.

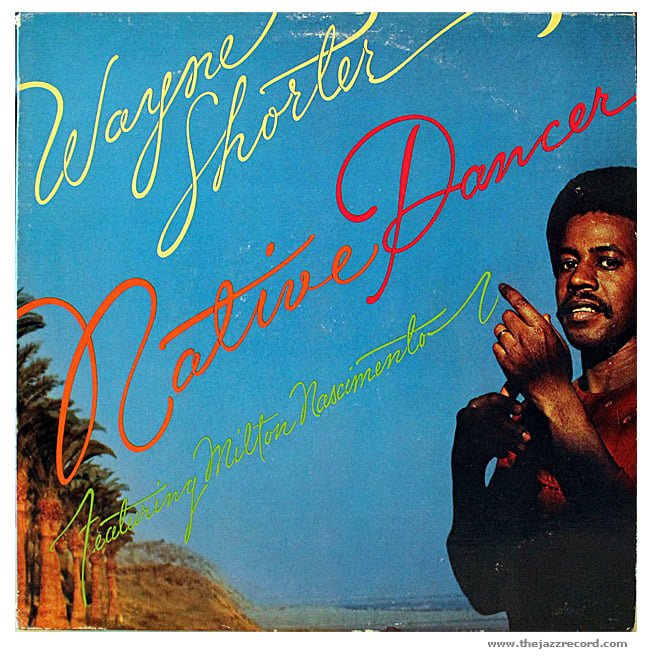

Wayne Shorter – «Native Dancer», 1974

Pur essendo stato Wayne Shorter per buona parte della sua carriera interessato al jazz come prodotto di fusione a caldo fra vari stili e linguaggi limitrofi, non ha mai mostrato particolare interesse per «terzomondismo ecumenico» o per delle forme di «etnismo» sonoro di tipo territoriale, tanto che «Native Dancer» può essere sfoggiato come un unicum all’interno della sua folta discografia.

Il sodalizio con Milton Nascimento nel 1975 portò Shorter su un terreno espressivo del tutto inedito, dove il jazz sacrificava una certa ortodossia, diluendosi nelle sonorità e nei colori di un Brasile scevro da qualsiasi connotato folklorico tipico della moda del jazz-samba, su cui avevano prosperato molti illustri predecessori. Su cinque delle nove tracce il sassofonista si avvale del sostegno del cantante-chitarrista Milton Nascimento per creare un’affascinante miscela di sonorità che a volte travalicano l’idea di jazz, ma anche di Brasile in senso tradizionale, che aprono ad atmosfere afro e suggestioni provenienti dal Sud del mondo.

L’ibridazione è alquanto riuscita, soprattutto perché Shorter in quattro tracce salvaguarda il suo corredo genetico meramente jazz, operando sia sul sax tenore che sul sax soprano in un quartetto o quintetto più tradizionale ed, a seconda delle tracce, è accompagnato da Nascimento alla chitarra e voce, David Amaro chitarra; Jay Graydon chitarra, Herbie Hancock piano e tastiere, Wagner Tiso organo e piano, Dave McDaniel basso, Roberto Silva batteria, Airto Moreira percussioni. È sottinteso che per fruire al massimo di «Native Dancer» bisogna per un attimo dimenticare il Wayne Shorter della Blue Note, quale membro di storici combo o quello del periodo strettamente fusion come i Weather Report.

Siamo di fronte ad un Wayne Shorter esplorativo che esprime un’ottima vena compositiva ed un elevato grado di espressività, pur muovendosi su territori musicali talvolta inediti. La voce di Milton Nascimento, che nel suo raggio d’azione in quel periodo aveva pochissimi rivali, ben si amalgama alla struttura ed all’impianto formalmente jazzistico dell’album, fondendosi a meraviglia con gli strumenti: il suo talento emerge particolarmente in brani come la suadente «Beauty And The Beast» e l’inarrivabile «Joanna’s Theme» composta da Hancock. L’altra colonna portante del progetto fu proprio Herbie Hancock, concreto e solido come una roccia, il quale dimostra di saper giocare su una vasta gamma di umori variabili, cambi di marcia e di portare a corredo tutta l’esperienza maturata, in quegli anni, attraverso la sua sperimentazione jazz-funk.

Negli anni successivi ci saranno molti tentativi di imitazione di questo album, molti di essi più adatti ad un terreno decisamente smooth. Il fulcro dell’opera è «Miracle of the Fishes» («Milagre dos Peixes») proveniente da un album seminale che Nascimento aveva realizzato in Brasile un anno prima. Come negli altri pezzi vocali il cantante si esprime attraverso il tipico falsetto lancinante ed inconfondibile, mentre Shorter estrae dallo strumento una fioritura di colori tonali e di tessiture melodiche. Fra i contrassegni salienti dell’album meritano una particolare nomination l’opener, «Ponta De Areia» e «From The Lonely Afternoons», in cui il cantante brasiliano modula magnificamente il suo naturale strumento a corde vocali, sostenuto da melodie complesse e vorticose, nelle cui pause Shorter innesta soffusi assoli di soprano. La retroguardia, guidata da Airto, risulta impeccabile e calibrata soprattutto nell’esecuzione dei variegati ritmi che guidano le canzoni eseguite Nascimento.

Splendide le esecuzioni di «Tarde», «Ana Maria» di Wayne Shorter, e «Joanna’s Theme» di Herbie Hancock, ma tutto il percorso sonoro trascende la nozione classica di vernacolo jazz. Registrato al Village Recorders di Los Angeles nel 1975, «Native Dancer» che, riassumendo, contiene tre composizioni di Shorter, cinque di Milton Nascimento e una di Herbie Hancock, è un album multitematico, basato su uno straordinario arazzo che fonde la voce unica di Nascimento al timbro unico del sax di Shorter, divenendo un’opera iconica, ma equidistante: lontana dall’essere sia un disco brasiliano nel senso topico che dall’essere un disco jazz alla Wayne Shorter, ma nel complesso si sostanzia come un lavoro abbagliante e visionario.