// di Francesco Cataldo Verrina //

Si potrebbe cominciare usando tre aggettivi, collaborativo, lungimirante e innovativo, per definire «Modern Art», uno degli album più riusciti della lunga e sfaccettata attività discografica di Art Farmer, un ponte fra due momenti della sua carriera, il preludio ai Jazztet ed un salvacondotto per liberarsi dalle catene del soul-jazz a presa rapida e per evitare l’alternativa di un angoscioso avanguardismo.

Registrato il 10, l’11 ed il 14 settembre del 1958 al Nola’s Penthouse Sound Studios di New York e pubblicato dalla United Artists Records nello stesso anno, «Modern Art» è la rappresentazione tipica del jazz moderno che iniziava a lasciarsi dietro le spalle gli anni Cinquanta, nonché di un jazz che si muove in un modo elegante senza essere troppo cool, che si libera nella gamma del blues, ma risulta chiaro, sobrio, equilibrato, arioso, pieno di feeling e passionale, tuttavia non cede mai alla pigrizia o al confortevole conservatorismo. «Modern Art» si presenta come una tavola rotonda della musica, una specie di conferenza circolare del suono, dove gli esecutori non cercano l’evidenza delle proprie caratteristiche ma trovano la forza creativa nell’insieme più che non negli assoli individuali. Il line-up preme sulla leva della collegialità, consegnando al mondo degli uomini, arrangiamento dopo arrangiamento, brano dopo brano, un compost sonoro facilmente fruibile, ma non inquadrabile nelle varie scuole di pensiero di quegli anni: il jazz del Pacifico e l’hard bop newyorkese. Forse entrambi, o né l’uno e né l’altro, qualcosa di più, che gettava uno sguardo verso un futura ancora tutto da definire.

Art Farmer e Bill Evans si conoscevano da due anni, dai tempi della loro collaborazione con George Russell. Il pianista era ancora poco conosciuto, ma possedeva già quel tocco incomparabile e quel senso melodico tipici del suo modus operandi. Art Farmer era meno talentuoso di Clifford Brown ma molto più raffinato e versatile di Freddie Hubbard. Miles Davis era su un’altra galassia e presto gli soffierà anche il pianista, favorendo l’ingresso di McCoy Tyner nei Jazztet, progetto condiviso con Benny Golson, sassofonista e compositore geniale, ma troppo modesto, silenzioso e poco scalpitante, presto messo in ombra dall’avanzata di altri tenoristi, in particolare da Coltrane, il quale coopterà McCoy Tyner, facendone il suo braccio destro e l’uomo chiave nei momenti decisivi della scalata al successo. Siamo di fronte ad una realtà aumentata ed a un mondo in divenire che deciderà le future sorti del jazz moderno. Down Beat diede all’album cinque stelle su cinque, e si capisce bene il perché. «Modern Art» risulta perfetto negli arrangiamenti, la produzione è ben curata ad ogni livello, la varietà dei temi appare sorprendente, le nuove composizioni suonano come se fossero già standard ma non si esce mai dai confini della fruibilità immediata. Il 1958 fu un anno spartiacque e «Modern Art» suona diverso dalla maggior parte dei dischi di quel periodo, non è ancora una novità assoluta, che arriverà con i Jazztet, ma costituisce già un garbato tentativo di rottura con la tradizione.

L’opener «Mox Nix», unico contributo compositivo di Farmer, inizia con un ironico intro funky-hand-jive», simile a qualunque acchiappa consensi modello Blue Note, ma rapidamente imbocca un’altra strada ed assume dei connotati del tutto inediti, definendo quelli che saranno i punti di ancoraggio dell’intero album. Non è il posto ideale per enormi cascate di romantiche note o per una comunicazione telepatica con il basso, ma Bill Evans mostra di essere a suo agio anche con lo swing; il sui piano è rumoroso e saltellante, in assetto quasi soul-jazz. Art Farmer sembra più vicino ai propositi di Golson che si caratterizza anche come autore di «Fair Weather», forse il climax dell’album , che da solo vale il prezzo della corsa, mostrando un interplay armonico che accenna al futuro che verrà. Addison Farmer, fratello di Art, al basso ed batterista Dave Bailey completano un quintetto che tende ad approccio sottile, mai troppo addomesticato o adagiato sulla tradizione. Non è una squadra di innovatori rivoluzionari, ma una volta raggiunto il punto di equilibrio i sodali si sostengono a vicenda prolungando il benessere del fruitore, attraverso un rilascio di tensione costante e calibrata. Art Farmer conquista la scena con una suadente ballata, «Darn That Dream», e si riconferma con «The Touch of Your Lips», standard riproposto attraverso uno scorrevole mid-tempo, mentre Golson ne asseconda i movimenti.

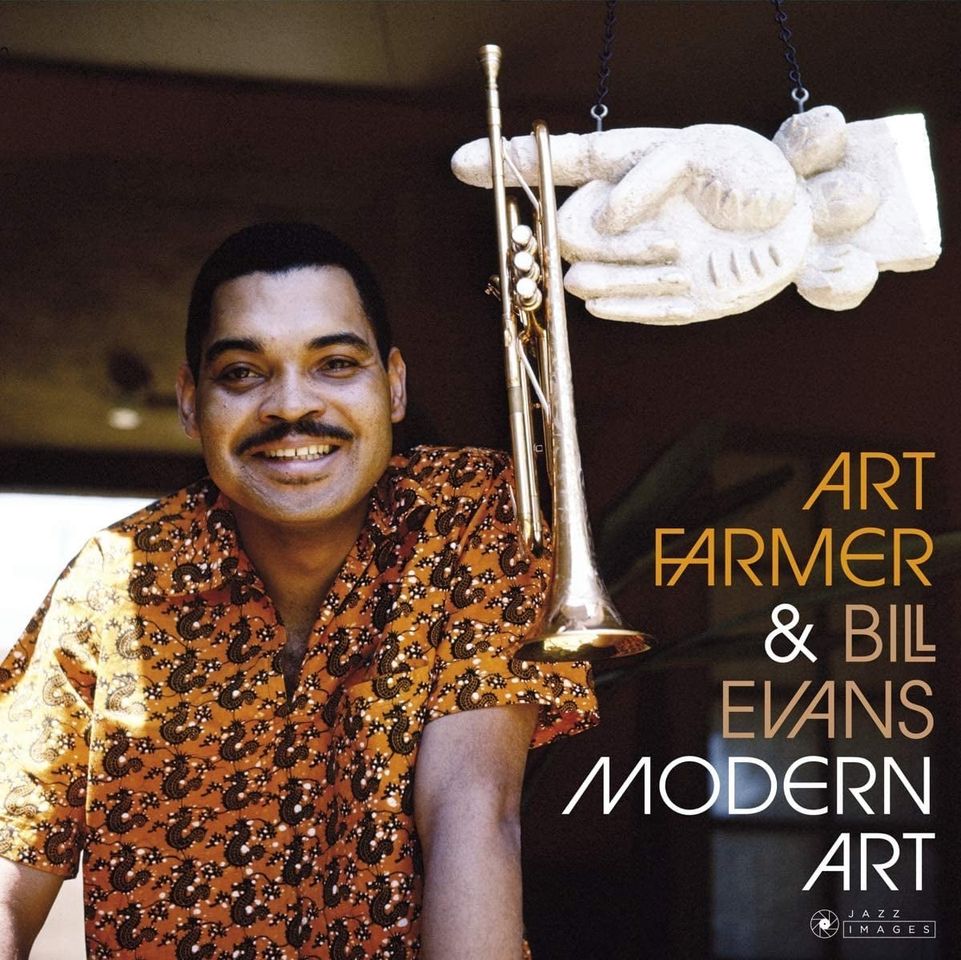

La B-Side si apre con «Jubilation» di Junior Mance, un gospel leggero e melodioso con entrambi i fiati fianco a fianco ed amalgamati all’unisono. Golson emerge particolarmente durante «Like Someone in Love», mentre Farmer agisce con un tocco leggiadro, qualità che avrebbe mantenuto per il resto della carriera, usando la sordina in «I Love You» di Cole Porter, con un afflato poetico e ed un movimento che danza sulle note in punta di piedi. L’ultima traccia, ma non per importanza, è «Cold Breeze» di Wade Legge, un piacevole semifreddo, un semi-bop ventilato, scattante, equilibrato, ma non eccessivo. «Modern Art» prefigura l’inventiva e la classe e che, dopo questa sessione del 1958, il gruppo porterà nel mondo del jazz moderno con i Jazztet. Pertanto gli aspetti storici di questa sessione, specie in retrospettiva, non possono essere sottovalutati; in ogni caso, parliamo di piccolo gioiello di jazz straight-ahead dalle larghe vedute. Ottima l’edizione Jazz Images in cui Bill Evans è stato associato come cotitolare del progetto.